「長生きはしたいけど、介護されるのは避けたい」「最期まで楽しい自立生活を続けたい」──そう感じている人は多いのではないでしょうか。

近年の老化研究では、寿命を延ばすだけでなく、介護が必要な期間を最小限に抑える“ピンピンコロリ型”長寿に注目が集まっています。この記事では、最新のマウス研究をもとに、介護期間を短くして健康寿命を最大化する方法をわかりやすく解説します。

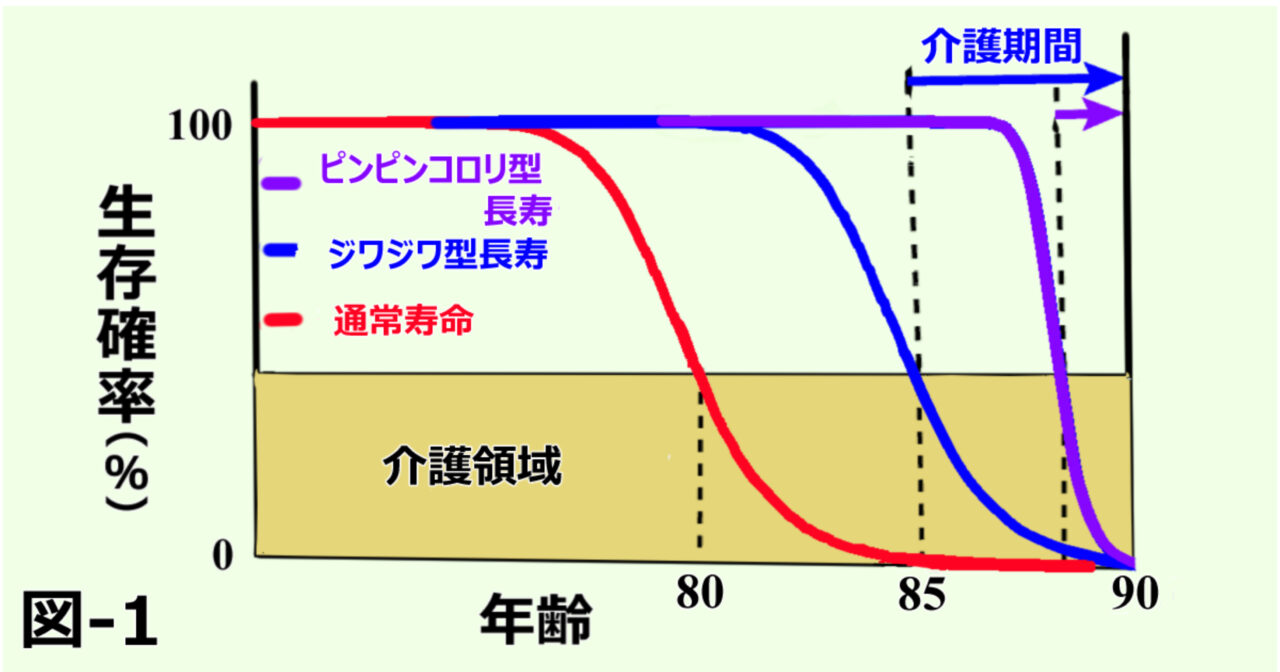

生存曲線で見る「寿命延伸」と「健康寿命延伸」の違い

図1は、年齢と生存率の関係を示す「生存曲線」です。ここでは3つのパターンを紹介します:

- 赤い曲線:一般的な生活。80歳ごろから介護が始まり、85歳で死亡。約5年が介護期間。

- 青い曲線:多くの研究があるカロリー制限やニコチンアミドリボシド(NAD+前駆体)などによる寿命延伸。90歳まで生存するが、介護期間も5年と変わらない「ジワジワ型長寿」。

- 紫の曲線:理想的な「ピンピンコロリ型長寿」。89歳まで健康に生き、介護期間はわずか1年で90歳まで生存。

つまり、寿命が延びることと健康寿命が延びることは別問題なのです。

最新研究が示す「生存曲線の急峻化(steepening)」とは?

ウリ・アロン博士の研究チームは、「老化とは身体内の老化細胞の総量」と定義して多くの数理モデルを生成し、パラビオシス試験で各種数理モデルをスクリーニングして、最終的に「老化細胞除去 飽和モデル(SRモデル)」に到達した。この数理モデルによって「ミクロの老化細胞動態」と「マクロの老化現象(各年齢での死亡確率、加齢性疾患発症確率等)」を対応することに成功した。

参考記事:老化は数式で説明できる

参考記事:パラビオシス試験は、老化メカニズムを明らかにした

この研究チームの最新論文(出典1)では、マクロの老化現象である各種生存曲線(マウスにおける長寿介入)をミクロの世界の言葉「老化細胞除去 飽和モデル(SRモデル)」で定量的に解析しました。

この結果、以下の2つの介入タイプが区別されました:

- スケーリング型=ジワジワ型:寿命を全体的に延ばす(介護期間は変わらない)

- 急峻化型(steepening)=ピンピンコロリ型:寿命は同じでも、健康期間が延びて介護期間が短縮される

ピンピンコロリを目指すには、この生存曲線の急峻化を実現する介入が重要です。

延命しても介護期間はやっぱり長い長寿【ジワジワ型長寿】

以下の介入は寿命を延ばす効果はあるものの、介護期間を短縮する効果は限定的でした:

・ カロリー制限

・ ラパマイシン(オートファジー誘導薬)

これらは、老化速度の遅延(緩やかな延命)は実現するものの、最期の「介護期間」は通常寿命の場合と同じ長さで改善はない可能性が高いのです。

介護期間を短縮し健康寿命を延ばす長寿【ピンピンコロリ型長寿】

研究で特に有効とされた「急峻化型介入」は以下の通り:

① 老化細胞除去タイプ

・ダサチニブ(Dasatinib)+ ケルセチン(Quercetin)

② 『「免疫細胞が老化細胞除去のためのアクセス路」=「微小血管」』の保持タイプ

②-1 血糖スパイク(血糖値が急上昇する時間)抑制作用のある長寿介入

・ケトン食 (無糖質食)

・アカルボース:オスのみ急峻化 腸管内の複合炭水化物からグルコースを遊離させる酵素を阻害、

・カナグリフロジン:オスのみ急峻化 腎臓でのグルコース再吸収を阻害するSGLT2阻害薬

②-2 微小血管の新生(血管新生)を促す生理活性タンパク質

・VEGF(血管内皮増殖因子、vascular endothelial growth factor)

「ジワジワ型長寿方法」+「ピンピンコロリ型長寿方法」=「より長寿でピンピンコロリ」

数理モデルで『「ジワジワ型長寿法」と「ピンピンコロリ長寿法」を同時実施すると長寿効果は足し合わされ急峻な生存曲線ではあるが急峻さはマイルドになる』と予測され、実際にラパマイシン+アカルボースで、このことは実証された。

鍵は「老化細胞の除去能力(β)」

老化数理モデルでは、以下のパラメータが健康寿命に影響するとされています:

η(イータ):老化細胞の生成速度

β(ベータ):老化細胞の除去能力(※)

ピンピンコロリ型の介入は、β(除去能力)の向上を通じて、生存曲線の急峻化を実現しています。

したがって、現在研究開発および臨床試験が進行中のセノリティクス(老化細胞除去薬)は、介護不要の健康長寿実現すなわち国民医療費の圧縮に向けた重要な戦略と考えられます。

参考記事:ピンピンコロリは究極の社会貢献!一生の医療費は75歳以上に集中

今すぐ始められる!ピンピンコロリ習慣

私たちが日常で実践できる対策もあります:

食後高血糖を抑える食事法や軽い運動(ピンピンコロリ型長寿に寄与):微小血管の損傷を防ぎ、老化細胞の蓄積を抑える

睡眠・運動・断食習慣(ジワジワ型長寿に寄与):オートファジーやミトファジーを促進し、細胞のクリーンアップを支援して寿命を延長

まとめ:ピンピンコロリは“延命”よりも“質の高い最期”をめざす新時代の選択

「どれだけ長く生きるか」よりも、「どのように最期を迎えるか」が問われる現代。

老化研究が明らかにした「生存曲線の形」から見える未来像は、ピンピンコロリこそが最高の人生の終わり方であることを示唆しています。

介護を必要としない最期=究極の社会貢献。あなたも今日から、「ピンピンコロリ型長寿」を目指したライフスタイルを始めてみませんか?

出典

- Yifan Yang et al., 2025, “Compression of morbidity by interventions that steepen the survival curve” Nat Commun. 2025 Apr 8;16(1):3340. doi: 10.1038/s41467-025-57807-5. 無料