「医療費を圧迫しているのは後期高齢者」──この話、耳にしたことはありませんか?

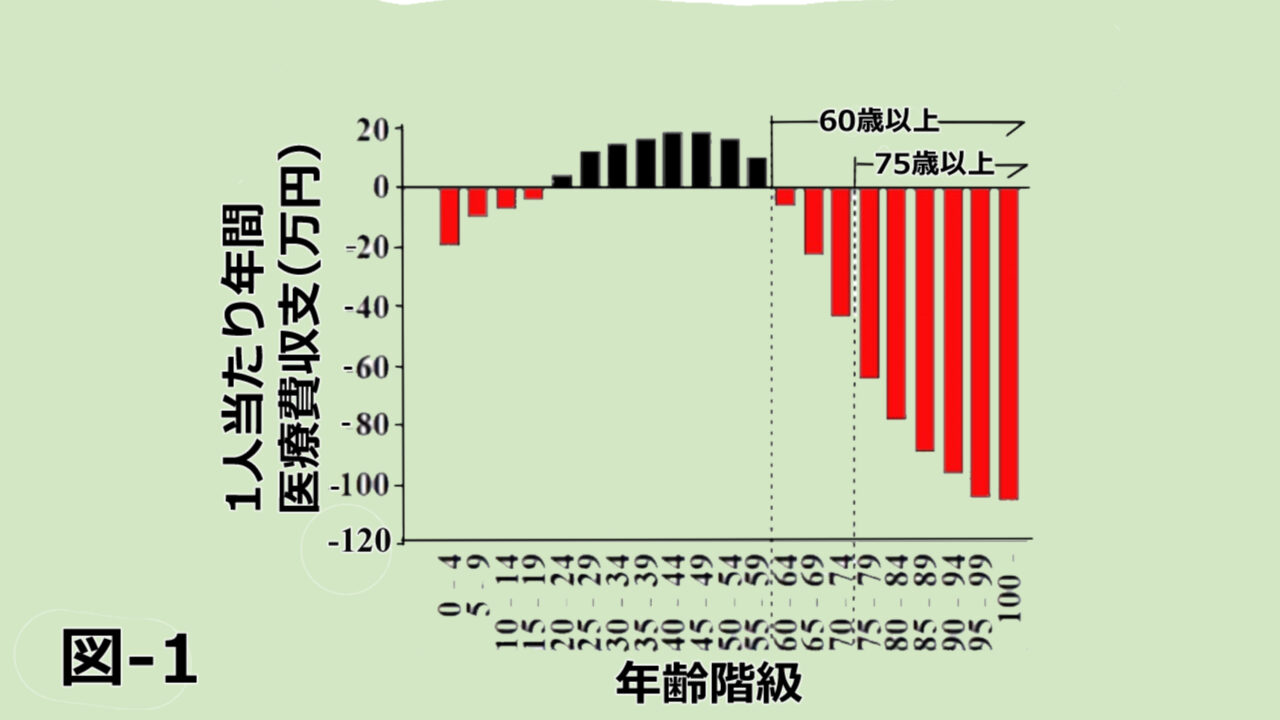

実際、平成29年版厚労白書(出典1)に基づく2014年度のデータによれば、一人当たり医療費の収支は、20〜59歳では黒字ですが、0〜19歳と60歳以上では赤字。

中でも深刻なのは75歳以上で、この年代だけで全体の赤字額の**88%**を占めています(図-1)。

なぜか?

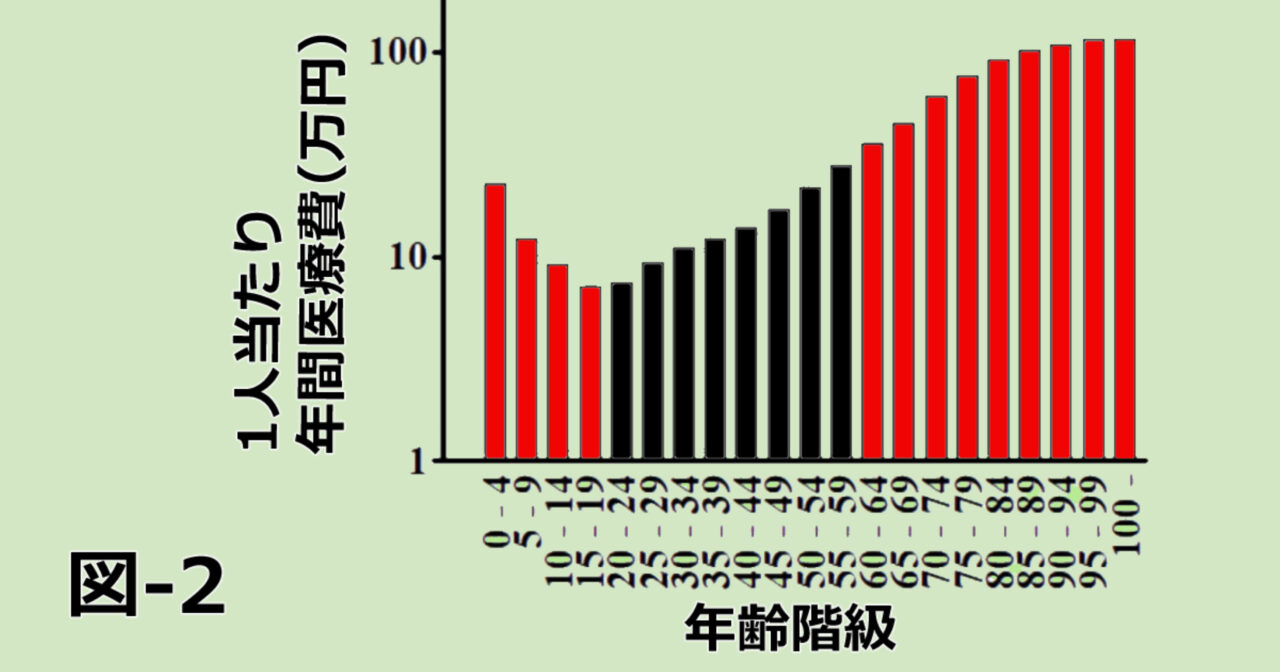

収支の赤字は医療費の増大によるもので、特に75歳以上では一人当たり医療費が急増します。その増え方は、加齢とともに指数関数的に上昇し、やがて増加が鈍るという、いわゆるゴンペルツ曲線に一致しています(図-2)。

老化細胞の蓄積カーブ=医療費カーブ?

この医療費のカーブと驚くほどよく一致するのが、「老化細胞」の蓄積です。

老化細胞は、炎症を起こすSASPを分泌し、加齢とともに体内に溜まっていきます。その速度は45歳あたりから加速し、80代で頭打ちに──これもまさにゴンペルツ則に従う動きです。

参考記事:「老化は数式で説明できる! 老化細胞除去飽和モデルの衝撃」

つまり、医療費の爆増期と老化細胞の蓄積期は、ほぼ同じ時期に起きているというわけです。

医療費を抑える本質的な戦略とは?

医療費削減策として、制度改革や薬価調整、ICT活用などが挙げられますが、もっとも根本的で効果的なのは「老化抑制」です。

具体的には以下の2点がカギです:

- 老化細胞の生成速度を遅らせること

- 免疫細胞による老化細胞の除去能力を保つこと(微小血管の保護や老化細胞除去薬〈セノリティクス〉の実用化)

老化が進めば、がん・心血管病・糖尿病・認知症など、医療費の大部分を占める慢性疾患のリスクが一気に高まります。

つまり、老化細胞の蓄積を抑えることは、慢性疾患の一次予防であり、医療費抑制策そのものなのです。

参考記事:【ピンピンコロリ型長寿の科学】健康寿命を延ばす方法とは?

参考記事:【2025年版】科学的に正しいピンピンコロリな健康長寿法

参考記事:「老化は数式で説明できる! 老化細胞除去飽和モデルの衝撃」

個人と社会、それぞれの「ピンピンコロリ戦略」

個人ができる最善策は、エビデンスに基づいた生活習慣の実践です。

- 食事:低GI食や食物繊維の活用で血糖スパイクを抑える

- 血糖管理:食後の軽い歩行やα-グルコシダーゼ阻害薬の活用

- 運動:中等度の有酸素運動と筋トレを継続

- 睡眠:深い眠りを得るための生活リズムと環境づくり

社会としては、老化細胞除去薬(セノリティクス)の開発と普及が大きな鍵を握ります。これが実用化されれば、後期高齢期の医療負担を劇的に減らせる可能性があります。

超高齢社会・日本が切り拓く未来モデル

日本は世界に先駆けた超高齢社会であり、国民皆保険制度を有する数少ない国のひとつ。

老化制御を国家戦略として位置づけ、健康長寿社会のモデルを世界に示す責任とチャンスがあります。

「ピンピンコロリ」は、個人の夢にとどまらず、社会全体の持続可能性を支える未来戦略なのです。

まとめ

- 医療費の赤字の多くは75歳以上に集中

- 医療費カーブと老化細胞の蓄積カーブは一致

- 老化抑制こそ最大の医療費削減策

- 個人は生活習慣の見直し、社会はセノリティクスの実装へ

- ピンピンコロリは、個人の理想であり、社会の希望!

出典

- 図表3-1-9 年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較(公的医療保険)(年額)平成29年版厚生労働白書 -社会保障と経済成長- 図表3-1-9 年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較(公的医療保険)(年額)平成29年版厚生労働白書 -社会保障と経済成長-https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-01-09.html