「病気で寝たきりにならず、最期まで自立して生ききる」──これは誰もが願う理想の老後、いわゆる“ピンピンコロリ”の姿です。実はこの願い、近年の老化研究「ジェロサイエンス」の進展により、現実味を帯びてきました。

老化は、死因につながる病気の根本リスク

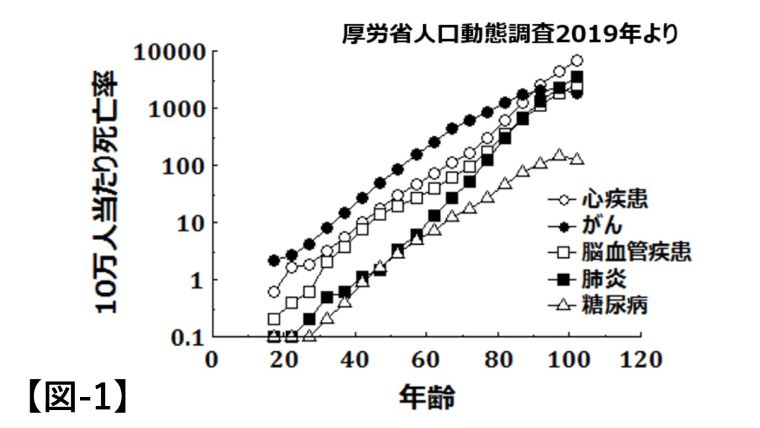

まず、図-1をご覧ください。この図は心筋梗塞、脳卒中、がん、糖尿病などの死亡率が、年齢とともにどのように上昇していくかを示したものです。縦軸は対数目盛なので、実際には年齢が上がるほど死亡率が指数関数的に跳ね上がることがわかります。つまり、老化が進むことで身体の病気への抵抗力が急激に低下し、複数の病気が一気に襲ってくるという現象が起きるのです。この各疾患の死亡率や全死因死亡率の加齢性推移は、Gompertz曲線と呼ばれる理論曲線で説明できます。

参考記事:老化は数式で説明できる!「老化細胞除去飽和モデル」の衝撃

「ジェロサイエンス仮説」がもたらす新しい医療の視点

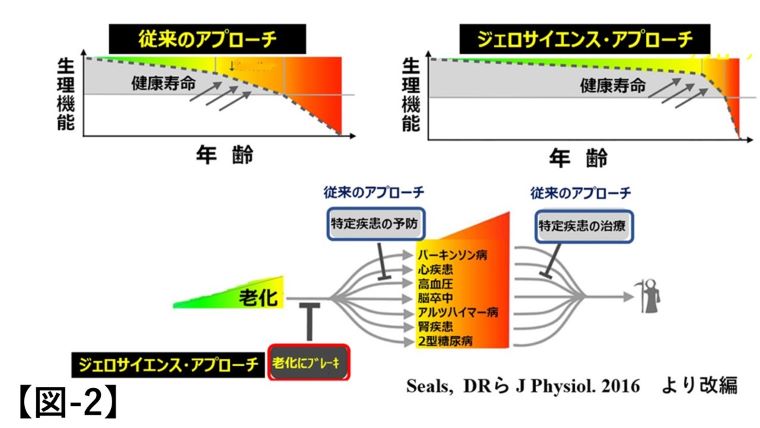

ここで登場するのが「ジェロサイエンス仮説」(出典1)です(図-2, 出典2)。これは、「老化こそが多くの慢性疾患の共通の最大リスクであり、老化そのものを遅らせることで、複数の病気を一括して予防・改善できる」という考え方です。

現代医療は、がんならがん、心臓病なら心臓病と、1つずつ個別の疾患に対応していきます。しかし高齢者では、1つの病気を乗り越えても、次に別の病気が続けてやってきます。それを繰り返すたびに、治療の負担は増し、医療費も膨らみます。本人にも家族にも社会にも、大きな負担です。

一方、ジェロサイエンスのアプローチ(図-2)は、老化の仕組みに直接働きかけ、加齢による免疫低下や炎症を抑えることで、病気そのものが起こりにくい状態=“健康長寿”を実現しようとするものです。

実践できる「健康長寿法」

このアプローチに基づき、科学的に効果が示されている「長寿介入法」も多数提案されています。たとえば:

● カロリー制限や時間帯絶食

(断続的断食)

● 筋トレ+有酸素運動

● 魚介類・野菜・果物・全粒粉中心の

地中海型の食事

● 食後高血糖の予防

● 質の高い睡眠の確保

これらはすべて、老化細胞の除去促進、オートファジー活性やミトコンドリアの若返り、炎症の抑制といった老化制御メカニズムに直接関わっていることが、最新の研究で明らかになっています。

最近、上記の各種長寿介入法の中で、特に最期の加齢性疾患の罹患期間が短い”ピンピンコロリ型”長寿介入はどれか?という研究結果が報告されました。

興味のある方は、【2025年版】科学的に正しいピンピンコロリな健康長寿法はどれ?へ

健康ナビでできること

当ブログ『100年健康ナビ』では、こうした科学的エビデンスに基づいた健康法を、専門的すぎない形でわかりやすく紹介していきます。めざすのは、誰でも実践できる「ピンピンコロリ」な人生の実現です。

科学は、老いを運命とせず、戦略に変える時代に入りました。あなたも、ジェロサイエンスの知恵で未来の自分に感謝される毎日を始めてみませんか?

参考記事:健康ナビの特長

出典

- Felipe Sierra, 2016, “The Emergence of Geroscience as an Interdisciplinary Approach to the Enhancement of Health Span and Life Span” Cold Spring Harb Perspect Med. 2016 Apr 1;6(4):a025163. doi: 10.1101/cshperspect.a025163. 無料

- Douglas R Seals et al., 2016, “Physiological geroscience: targeting function to increase healthspan and achieve optimal longevity” J Physiol. 2016 Apr 15;594(8):2001-24. doi: 10.1113/jphysiol.2014.282665. Epub 2015 Mar 11. 有料